由於書架滿了,且我沒有錢買間大房子,所以才決心買了這組「自炊」工具:

- Brother ADS-2000 雙面文件掃描器

- GREENON Meteor A3專業級裁紙機

加起來共一萬五千多,雖然要價不斐,但還是比起某些大大買的、更強大的組合要便宜個至少五千,也比買一間房子便宜。

Brother ADS-2000 原本是看中它的可以直接插 USB 儲存裝置、直接掃成 PDF 功能,但是我手邊的任一 USB 碟它都不吃,我只好當作沒這個功能,退而求其次,回到連接電腦的方式來進行掃描作業。

GREENON Meteor 則比我預期還要好用,但是拆書的時候,還是得先用美工刀先將書不斷對切到約十張左右的小份,才能去裁邊,這是省不下的細工。

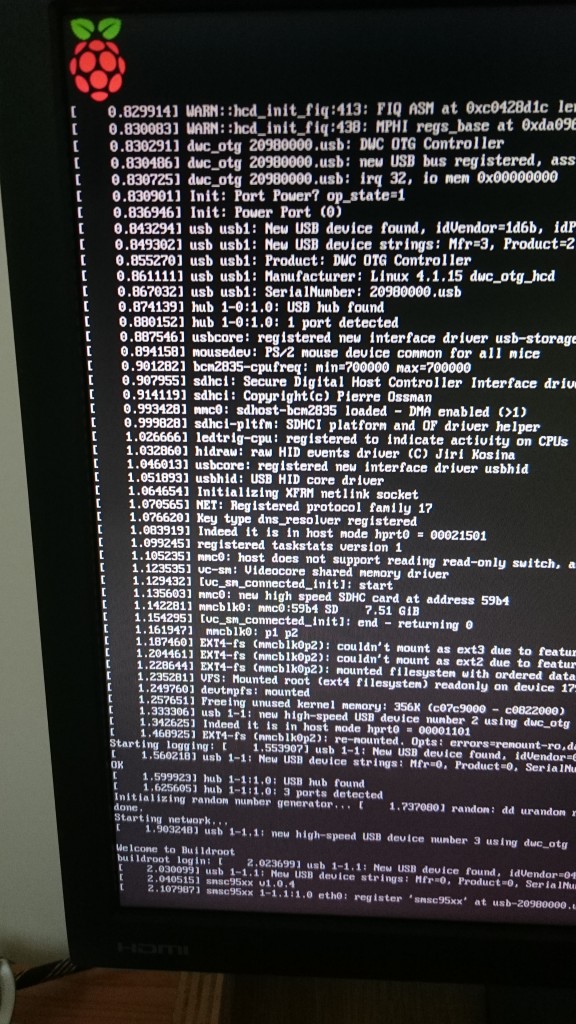

Brother ADS-2000 有提供 Linux 驅動程式,但是只有 *.rpm 與 *.deb 的套件格式,於是我還是上 AUR 去找好心的大德已經包好的 brscan4,順利在我的電腦上驅動這台掃描器,且 XSane 連它的雙面掃描功能 (Duplex) 都有對應支援,可以完整發揮它一次饋紙就掃雙面的功能,這台在 Linux 上功能也不打折,價格也頗實在,我很滿意。現在買還送標籤機跟印表機,真是吃撐我了,家裡都沒空間了還送我這麼多東西。

掃描好的影像檔,再送到 Scan Tailor 去處理校正歪斜、裁去白邊、去雜點、調整輸出濃淡後,輸出成 *.tif 檔。

接著再用

tiffcp -a scan-*.tif book.tif

將多個 TIFF 檔合併為單一多頁 TIFF 檔,

tiff2pdf -z -o book.pdf book.tif

將這個單一多頁 TIFF 檔轉為 PDF 檔,就大功告成。

如果沒有雙面文件掃描器與裁紙機的輔助,只用傳統平台式掃描器與美工刀,我看一本紙本書轉成電子書的工作大概要花上好幾天,且很可能這些人工繁雜到會讓你想半途而廢,所以如果要搞自炊,請至少一定要買一台雙面文件掃描器,它會讓整個作業不只變快,也減少失誤。