從八月寫了〈NHK World Premium 從台灣大寬頻類比頻道中消失〉說要去裝衛星碟之後,到本週一晚間才真的實踐,但是這中間其實做了很多功課,才讓整個安裝過程沒有遇到什麼麻煩。在本文就稍加整理心得。

安裝衛星碟的條件

BS 衛星 BSAT 3 大約在方位角 210 度、仰角 60 度左右的位置(這只是大略位置,之後會說明如何取得更精確的),如果估算想要安裝、可以安裝的位置望出去,有障礙物遮蔽,那麼就沒辦法安裝衛星碟了,因為衛星訊號只要稍微偏掉,就收不到,遑論還有遮蔽物在干擾。

針對這個問題,我找到最好的輔助工具,是 Satellite Director 這套 Android app,也是到目前為止我在 Play Store 上看到同類工具中做的最好的。利用它尋找 110.0E BSAT 3A,很容易藉由手機 GPS 與電子羅盤、相機鏡頭三者結合,去觀測衛星位置與目前所在地點中間是否有障礙物。

當然,運用這套 app 的前提,也就是手機的 GPS 與電子羅盤要夠精準。因為我考慮房間位置、衛星方位等因素,打算把衛星碟架在家裡後方,其實是個很尷尬、卻又不得不選擇這裡的地點,因為與對面人家中間僅有很小的視野可以看到天空,所以 GPS 常常要看天候、時間狀況才能取到 Satellite Director 判斷容許的 5m GPS 距離誤差。

至於電子羅盤,這是更難保證精準的感測器,我用過好幾隻 smart phone 和平板電腦,沒遇過一打開就「至少不要偏得太誇張」的,常常偏個 180 度、南方變北方是家常便飯,使用「繞 8 字形校正法」又很難保證確實校正了。這時,去準備一隻實體的指南(北)針做對照組還是必要的,不然像我這樣的安裝環境,很容易誤判可安裝或不可安裝衛星碟。

最後再到 Satellite Finder 網站,在地圖上輸入、找到自家位置,並指向 110E BSAT-3A | BSAT-3C | N-SAT-110 (SUPERBIRD-D),計算更精準的仰角 (Elevation)、方位角(Azimuth,有分別以磁北與真北為基準的兩個數值),記在紙上備用。

設備、材料、工具準備

確定地理環境可以安裝衛星碟後,我就開始張羅各種設備、材料、工具了。因為我打算 DIY,所以上網看過很多文章後,才把東西備齊。如果是找廠商來安裝,就不用這麼麻煩了,相對地就是要多準備一點預算在廠商師傅的工資上。

先列出我這次施工用到的全部東西,所列價格是台幣:

- 前面提過的指南針,文具店購買,30 幾元。

- 前面提過的 Satellite Director 軟體。

- IO-DATA REC-ON(HVTR-BCTX3)接收機,請網拍從日本帶回,12, 000 元。我不需要藍光光碟錄放機能,一來燒錄片難找,二來我已經有 PS3 可以當 BD player,所以買了這款可用 USB HDD 或 NAS 錄影、還可以用 App 遠端收視的機種。

- TOSHIBA BCA-453K / BCA-453AK 衛星碟,隨接收機加購,2,800 元。若要個別採購請一定要注意自己買的是含支架的 BCA-453AK 還是不含支架的 BCA-453K,我因為要架在鋁窗上,所以買的是前者。這組衛星碟已含 LNB(把衛星碟訊號「聚焦」起來接收的元件),所以不用再買 LNB 了。

- 請廠商製作的兩條各 20m, 10m BS 衛星專用纜線,加上一條「過窗線」,580 元。雖然 BCA-453AK 就有附纜線,但是我要利用過窗線把纜線拉進房間,所以另外去請專業廠商製作纜線。請注意,這種纜線雖然長得跟有線電視用的很像,但是頻寬規格差很多,不能混用。

- 配線槽,90 元。為了讓進房間的纜線好鋪設、不影響觀瞻。

- 螺絲起子。

- 延長線,為了就近接電視與接收機,確認衛星碟有無正確收到訊號。

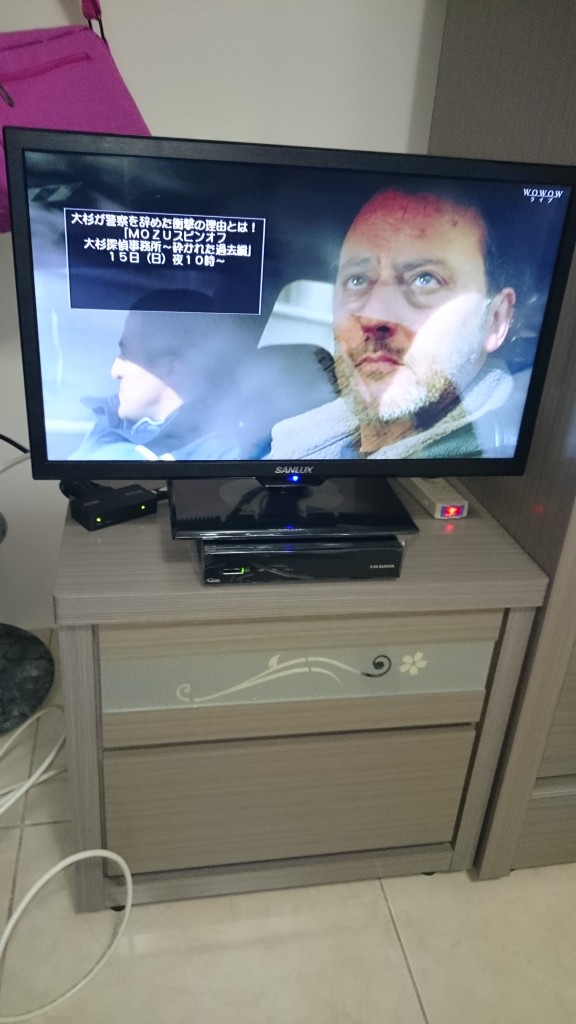

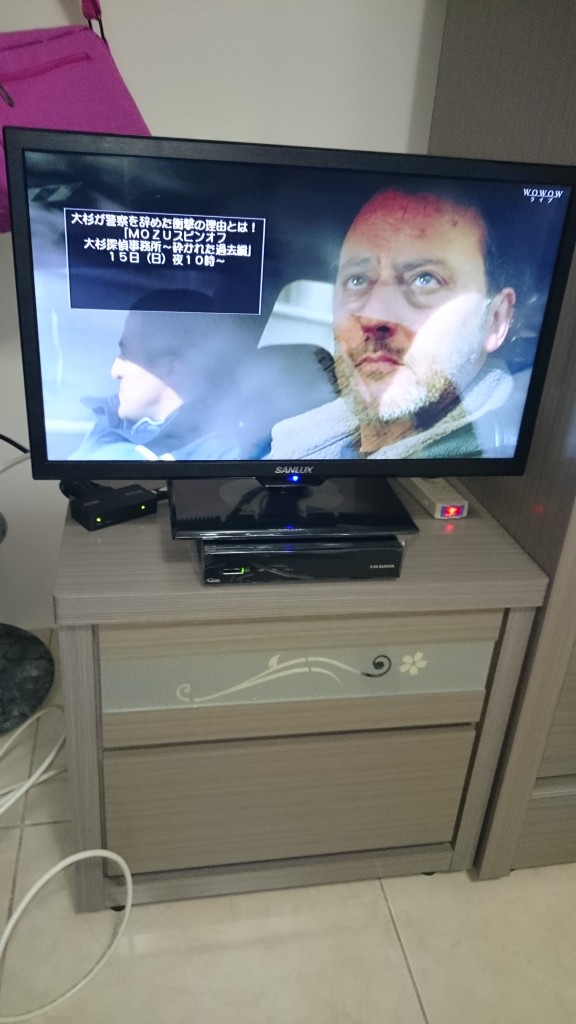

- 電視,慶幸這個時代是液晶電視當道,不用再扛傳統笨重的 CRT 電視了。

施工

尋星(尋找衛星的簡稱)是整個施工過程中,最讓陌生新手感到畏懼的一項。但是若有基本的、國中生程度的幾何概念,其實很簡單。

首先是支架安裝,這裡一定要確認支架有 90 度垂直,利用簡單的鉛垂法就可以測定,如果支架這個基準點沒有垂直安裝好,那麼之後的衛星碟相對角度都會有誤差,反之,如果支架確實安裝好,那麼尋星會非常簡單。

再來是把碟盤與 LNB 裝好、纜線接上 LNB 預備,然後把碟盤裝上支架。螺絲要暫時鎖在「讓碟盤固定不會亂晃,卻還能維持左右轉動」的「假固定」緊度。碟盤暫時大概指向指南針的南方 (180 度)就好,因為從 180 漸漸調整右轉至 210 度左右其實沒什麼傷腦筋,但是若一開始就想調方位角卻不得法,反調得過頭,就會迷失在「不曉得該往左調還是往右調」的難題中。

所以應該先調整仰角,注意碟盤後的角度刻度,調整到盡可能與之前在 Satellite Finder 得到的數值一致。我的經驗是,若傻傻地沿用網上文章講的 60 度,則什麼訊號都收不到。因為一開始支架是確定垂直的,所以調整的仰角刻度也應該是可信的。

然後把纜線另一端接上接收機,接收機插入 B-CAS 卡、接上電視,再設定接收機要對天線(其實是 LNB)供電,進到接收機的天線設定畫面,觀察訊號強度。

此時以每隔 5~10 秒的步調,慢慢往右轉調整碟盤的方位角,直到找到衛星訊號、並定位到最大訊號強度為止。最後再鎖緊螺絲固定。

後續的拉線進房間,沒有什麼技術難度,就略去不多寫了。

BS 節目絕大部分都是高畫質的,除了一些電影頻道與 Animax 有時會播畫質較差的老片,高畫質節目看起來非常賞心悅目。不過試看期之後這些付費頻道也看不到了,變成黑畫面要你訂閱才能收看,除此之外幾個免費頻道,我下班、休假時偶爾看看也很滿足了。重點是我又能看到 NHK 了,雖然不是濃縮精華的 World Premium,但是很多節目 BS Premium 上也都有。